最近はサーバーを新しく導入する場合、AWSなどのIaaS環境でインスタンスを作るといった仮想環境下での作業が一般的になっていますが、一昔前は「サーバー導入作業」と言えば物理筐体のサーバーのスペックを細かく選定して購入し、サーバーラックにマウントして、LANケーブルを物理的に結線して、外部ストレージとSCSIやSASで接続して…といった作業をサーバーエンジニアが行っていました。

最近では仮想化やIaaSなどで物理環境を意識することなくサーバーやネットワークを構築することが出来ますが、それらの仮想環境を動かしている大元には大規模な物理環境が存在します。

物理サーバーの基本的な仕組みや知識を理解しておくことで、その上で稼働する仮想環境においてもより良い設計や構築が可能になります。

今回は、サーバー初心者向け記事として、改めて物理サーバーを選定するうえでの基本的な知識と注目すべきポイントを紹介していきます。

初めに

今回の記事では、物理サーバーを選定するうえで知っておくべきポイントや注意点などを紹介していきます。

尚、実在するサーバーを元に説明した方が理解し易い為、今回の記事ではHPE社の「ProLiant DL160 G10」のシステム構成図をベースに説明していきます。

メーカー毎に固有の呼称や機能はありますが、HPE以外の別のメーカーであっても今回紹介するポイントや注意点などは共通して参考にして頂けます。

まずは上記リンク先にある「ProLiant DL160 G10」のシステム構成図のPDFを参照します。

3ページ目には「ProLiant DL160 G10」の全モデル共通仕様が記載されています。

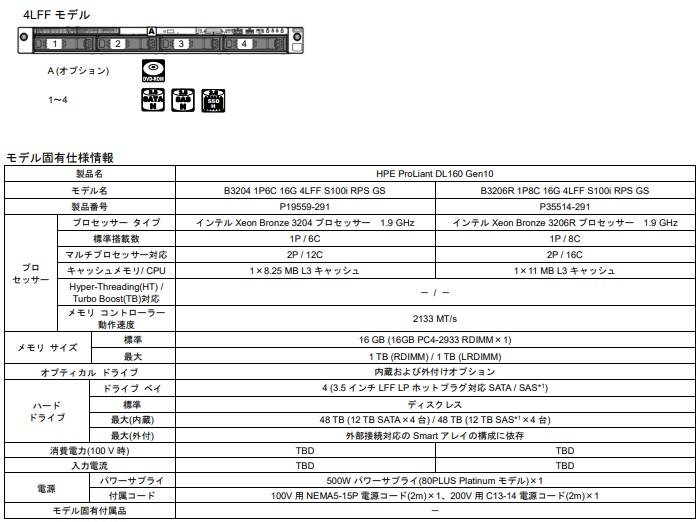

次に4ページから7ページで、対象の型番の各モデル毎の仕様が記載されています。

※以下の画像は「4LFFモデル」

基本的にこの仕様表の記載されている各内容の意味が理解できればサーバーの選定は可能です。

今回の記事では、この仕様表の重要な項目について個々に解説していきます。

「サーバーシステム構成図」の解説 共通仕様情報

フォーム ファクター(共通仕様情報)

当システム構成図では「フォーム ファクター」と記載されていますが「シャーシ」と書かれている場合もあります。

共通仕様の項目の並びでは先頭ではなく、後半に書かれていますが、実際にはサーバーを大きく分類する際に重要な項目なので、一番最初に紹介します。

DL160のシステム構成図では「1U ラックマウント型」と記載されています。

この記述内容を解説します。

サーバーは主に「タワー型」と「ラックマウント型」があります。

※正確には他にもブレードサーバー型などもありますが、当記事では割愛します。

「タワー型」とは

「ラックマウント型」とは

今回紹介している「DL160」は「1U ラックマウント型」と記載されており、先頭の”1U“とは「1 Unit」の略です。

ラックマウントサーバーの高さ、横幅、奥行きのサイズは、メーカーが異なっていてもほぼ同じ寸法で作られており、標準的なサーバーラックに必ず収まるようになっています。

サーバーラックに収納する際の最も小さい高さの幅の単位が「1U」です。

例えば大型のサーバーラックだと「42U」の製品があります。

その場合、1Uのラックマウントサーバーの場合は42台。

2Uのラックマウントサーバーであれば21台収納できることになります。

※実際には隙間なくサーバーを収納してしまうと通気性が悪くなり故障の原因になるので、空いているスペースに隙間なく収容することはおススメしません。

そもそも「サーバーラック」とは?

サーバーラックにはラックマウントサーバーの他に、スイッチやファイアーウォールなどのネットワーク機器も収容します。

後、収納時には1Uサイズに収まり、使用するときは引き出して使用する、サーバーラック専用のキーボード付きモニターも設置することができます。

棚板を置いてタワー型のサーバーを設置することも可能ですが、スペースを無駄に使用してしまうので、あまりおススメはしません。

ラックマウント型とタワー型は何を基準に選べば良いか

サーバーラックが既に存在し、そのラック内に収納できるスペースが空いていれば「ラックマウント型」が望ましいです。

ただ、ラックマウント型の場合は、通常はラックにラックレールを設置してそこに固定します。すべてを取り外して移設するのは結構大変です。

設置場所が頻繁に変わる可能性があるなら「タワー型」の方が良いでしょう。

また、元々サーバーラックを使用していなかったり、設置予定の場所にサーバーラックが無い場合は「タワー型」を選定します。

ただ、タワー型の場合は設置場所に固定ができない為、何かにぶつけて倒してしまうなどのリスクがあります。

また地震などによっても棚から落下して破損するといったことも想定される為、できるだけサーバーラックにラックマウント型サーバーを設置するのが望ましいです。

製品名(共通仕様情報)

当システム構成図では「HPE ProLiant DL160 Gen10」と記載されています。

メーカー毎に色々な製品名がありますが、HPEの場合は「ProLiant」シリーズの機器名が「DL160」で世代が「Gen10(Generation 10)」という意味になります。

エンジニア同士の会話ではDL160といった機器名でやり取りすることが多いです。

プロセッサータイプ(共通仕様情報)

当システム構成図では「インテルXeon プロセッサー・スケーラブル・ファミリー、最大2基」と記載されています。

これはIntel社のサーバー向けCPUの「Xeon」を採用しており、最大でCPUを二つ搭載することができるように、CPUソケットが二つ用意されているということです。

※実際に搭載するCPUは1個だけでも問題ありません。後から1個までは追加出来るという意味です。

※実際に搭載されるCPUの個数は選択したモデルで変わります。

サーバー向けCPUの種類

CPUはコンピューターの頭脳であり、両社の製品の違いは色々とありますが、ここでは初心者向けの記事ということで割愛します。

サーバー向けCPUの市場シェアは今も昔もIntelが優勢であり、賛否両論あるかも知れませんが、CPU界のデファクトスタンダードはIntelです。

よって、Intel社製のXeonを搭載したサーバーを選定しておいた方が無難だと言えます。

※決してIntel社製のCPUが優れているという訳ではなく、性能の良し悪しで言えば、最近はAMDの方が優勢です。

メモリ タイプ(共通仕様情報)

当システム構成図では「DDR4 レジスタ付き/ Load Reduced DIMM、最大16枚」と記載されています。

「DDR4」はメモリの規格です。

「レジスタ付き/ Load Reduced DIMM」という記述はサーバー用のメモリに対応しているという意味です。

一般的なパソコン用のメモリと見た目は変わらないのですが、大量のメモリを搭載する為に専用の機構が組み込まれています。

また、メモリ内のデータの信頼性を高める機能も組み込まれています。

よって、「DDR4」規格のパソコン用のメモリを購入してきて対象のサーバーに挿しても動きません。

「最大16枚」と記載の通り、メモリの差込口が基盤に16口分用意されています。

※実際に搭載されるメモリ枚数は選択したモデルで変わります。

※16枚のメモリの差込口に全てメモリを挿す必要はなく、最大16枚挿せる仕様だが、実際には必要な枚数だけ挿して使います。

ディスク コントローラー(共通仕様情報)

当システム構成図では「Smart アレイS100i Gen10 コントローラー (オンボード)」と記載されています。

サーバーのHDDやSSDなどのディスクは一般的に「アレイコントローラー」と呼ばれる、複数のディスクを制御する為の基盤を介して接続されます。

そのアレイコントローラーでは、複数のディスクと束ねて論理的に一つのディスクとして扱う「RAID(レイド)」と呼ばれる技術を使って、一部のディスクが故障してもサーバーが停止することなく稼働できたり、複数のディスクを束ねて大容量のディスクサイズを実現したりします。

その「RAID」を利用するには「アレイコントローラー」が必要です。

※WindowsなどのOS側でRAIDを実現する「ソフトウェアRAID」という技術もありますが、信頼性や処理速度の面から、サーバーでは「ハードウェアRAID」と呼ばれる「アレイコントローラー」を使用したRAIDの実装が一般的です。

「オンボード」と記載されているのは、マザーボードに「アレイコントローラー」用の基盤が刺さっている形式ではなく、マザーボード内に内蔵されているという意味です。

アレイコントローラーの重要性

RAIDには多くの種類があり、ディスクの組み合わせによって耐障害性は非常に高くなります。

ただ、そのRAIDは「アレイコントローラー」が管理しており、この部品が故障した場合はその配下でRAIDを構成しているすべてのディスクへのアクセスができなくなります。

サーバーに内蔵している「アレイコントローラー」は通常シングル構成ですが、RAIDで大量のディスクを管理することを前提に設計されている「ストレージ製品」の場合は、この「アレイコントローラー」自体も増設し冗長化され、片方が故障してもディスクを使用し続けることができるようになっています。

Smart アレイ用バッテリーホルダー(共通仕様情報)

当システム構成図では「1」と記載されています。

これは上記のディスクコントローラー(アレイコントローラー)のキャッシュ用のバッテリーホルダーの数を表記しています。

アレイコントローラーでは処理高速化の為に遅延書き込み機能が有効になっており、その機能はアレイ側で書き込みデータのキャッシュを持つことで実現しています。

そのキャッシュはアレイ内に持っているメモリで一時保存されており、そのメモリはアレイコントローラー専用のバッテリーを使用しています。

このバッテリーが消耗すると、万が一サーバーが強制終了した場合に、未書き込みのキャッシュデータが消失してしまうことから、キャッシュを使わずに直接ディスクに書き込むようになります。

その結果、処理速度が遅くなります。

ネットワーク(共通仕様情報)

当システム構成図では「Ethernet 1Gb 2 ポート368i ネットワーク アダプター」と記載されています。

これは「1Gbps」に対応したNIC(LANケーブルの差込口)が「2ポート(二つ)」用意されているという意味です。

一般的なパソコンの場合はLANケーブルの差込口は一つです。

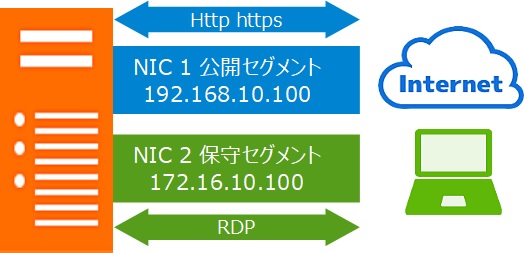

サーバーの場合は二つ以上用意されているケースも多いのですが、複数のNICをどのように使用するかも解説していきます。

二つのNICの利用方法例

二つあるNICに異なるセグメントのIPアドレスを割り当てて、通信の用途によって使用するNICを使い分けるように構成します。

NIC1に割り当てるIPアドレスは「インターネット公開用セグメント」として、インターネットからのhttpとhttpsの通信だけを許可するようにネットワークを構築します。

NIC2に割り当てるIPアドレスは「保守用セグメント」として、内部ネットワークからの通信のみ許可するようにネットワークを構築し、RDPの通信も許可します。

尚、NICに異なるIPアドレスを割り当ててそれぞれセグメントが異なる場合は、サーバー側でのルーティングが必要です。

例えば、192.168.0.0/16宛ての通信はNIC2を使用し、それ以外の通信はNIC1をデフォルトルートとするといった設定が必要です。

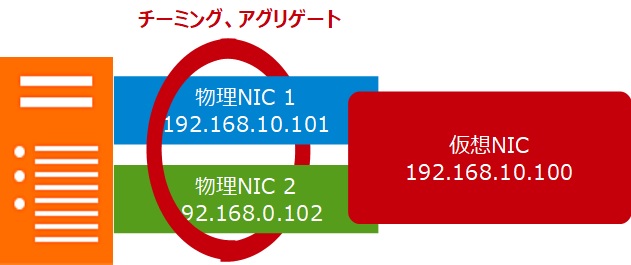

「チーミング」又は「リンクアグリゲーション」と呼ばれる技術です。

複数のNICを一つの仮想NICとして束ねて一つの仮想IPアドレスを割り当てす。

そうすることで、物理NIC1と物理NIC2のどちらかが故障した場合でも通信を継続することができます。

また、物理NIC1と物理NIC2を同時に使用することもできる為、1GbpsのNICを二つでアグリゲーションする場合は、理論上最大2Gbpsで通信が行えるようになります。

尚、NICが三つ用意されている場合は、NIC1とNIC2を冗長化目的でチーミングして業務用通信、又はインターネット公開用通信として使用し、NIC3は異なるセグメントのIPアドレスを割り当てて、保守用通信で使用するといった構成も可能です。

リモート管理機能(共通仕様情報)

当システム構成図では「Integrated Lights-Out 5 (iLO 5)」と記載されています。

これはサーバーメーカー毎に独自のサーバー遠隔管理ソフトが用意されており、HPEが提供しているサーバー遠隔管理ソフトが「Integrated Lights-Out」です。

ただ、一般的には「iLO(アイエルオー)」と呼称します。

iLOでも以下の機能が利用でき、他のメーカーの遠隔管理ソフトも大体同じような機能を持っています。

・遠隔での電源ON、OFF

・遠隔でのモニター出力内容の確認、操作

・遠隔でのBIOS設定の表示、変更

Windowsのリモートデスクトップと何が違うのかと疑問に思う人も居るかと思いますが、大きく異なるのは、iLOで遠隔操作をする場合は、「OSが起動している必要が無いし、サーバーに電源すら入っていなくても良い」という部分です。

HPEのサーバー筐体にはiLO専用のチップやNICが埋め込まれており、サーバー側のCPUとも独立しています。

その為、サーバーがシャットダウンされた状態であってもiLOでサーバー筐体を管理できます。

また、電源をオンにしてモニターに表示される映像はすべてiLOを介して表示し操作することが可能です。

当然電源をオンにすることはiLOからできますし、電源を入れたあとにBIOSを操作することも可能です。

サーバーは遠隔地で使用することも多いため、遠隔地に設置しているサーバーを管理する場合はこういったハードウェアレベルで組み込まれている遠隔管理ソフトが不可欠です。

電源(共通仕様情報)

当システム構成図では「100-120 V (50 / 60 Hz) / 200-240 V (50 / 60 Hz)、最大2 基、リダンダント構成対応」と記載されています。

一般的なパソコンの電源は一つですが、サーバーの場合は一つだけではなく、二つや更に複数を一つの筐体に搭載することができます。

電源は電子機器において最も重要なパーツの一つです。

ノートパソコンの場合はバッテリーが内蔵されており、一時的に電源供給が絶たれてしまってもバッテリーが電力を供給して使用し続けることが可能です。

サーバーに関しては常に電源供給がされることを前提としている為、バッテリーで電力を供給する仕組みはありません。

よって、電源パーツの故障などで電力供給が絶たれたら、サーバーは起動できません。

そのため、複数の電源を一つの筐体に搭載し、電源ユニットの故障や電力系統の異常により片側の電源ユニットから電力供給がされない場合でも、もう片側の電源ユニット側で電力供給を受けることができれば、そのままサーバーを使用できます。

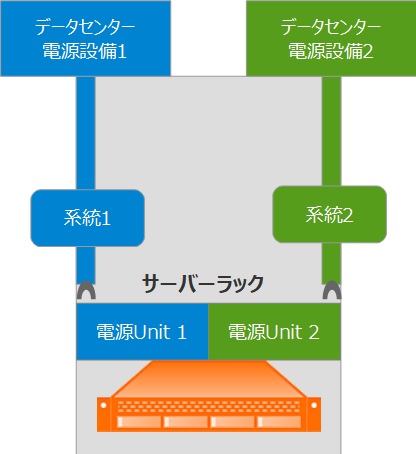

では、どのように複数の電源ユニットを使い分けるかの構築例を説明します。

電源ユニット冗長化構成例

データセンターのサーバーラックでは、電源供給を冗長化させるために、一つのラックに複数の系統の電源を引き込んでいることが多いです。

サーバー側の電源ユニットが二つある場合は、二つの電源を異なる系統の電源から取るようにします。

そうすることで、データセンターの電源設備自体の障害や電源設備から自ラックまでの電源系統の障害、自ラック内の電源やコンセントなどの障害が発生しても、もう片方の系統から電力を供給することができることで、サーバーを停止することなく使用できます。

もし電力系統の冗長化ができない環境であっても、電源ユニット自体の故障も起こり得るため、可能な限り電源ユニットのシングル構成は避けて冗長構成を取るのが望ましいです。

環境条件-動作時(共通仕様情報)

当システム構成図では「温度:10 ~ 35 °C、湿度:8 ~ 90 % ただし結露しないこと。拡張許容動作温度(40・45℃) に対応」と記載されています。

サーバールームで室温を一定に保てる環境に設置する場合は問題無いですが、タワー型サーバーの場合はオフィス内の棚だったり何処かの机の下だったり、サーバールーム以外のスペースに設置されるケースが多いです。

その場合は夜間は空調が切られてしまう可能性が高く、特に夏は注意が必要です。

システム構成図での記載としては、サーバーが正常に動作する温度の上限は35度であり、空調が停止した真夏の室内ではこの温度を超える可能性が高いです。

サーバー筐体内部はCPUなどの熱を発するパーツも多く、その熱を冷やしてケース外部に逃がす為の冷却ファンが動いてはいますが、室温が高い状態ではパーツを冷やすことができなくなり、ケース内の温度が上がり続けると何れサーバーは停止します。

更に、停止する以外にも故障の原因にもなります。

よって、設置環境の室温には十分注意する必要があります。

また、冬など気温が低い時期の場合は結露にも注意する必要があります。

特に雨の日においては、日中は暖房で暖められた空気が空調が切られた夜間に冷やされて、室温とケース内の温度差から結露になる可能性があり、サーバーのような電子機器において結露も故障の原因になり得ます。

標準保証(共通仕様情報)

当システム構成図では「3年間パーツ保証、3年間翌営業日オンサイト サービス(月曜日~金曜日 9:00-17:00、祝祭日および年末年始を除く)」と記載されています。

メーカーにもよりますが、サーバーの製品保証は個人が利用するパソコンなどと比べると非常に手厚いです。

今回の例で提示しているHPEの場合は、オプションサービスではなく、サーバー製品の標準保守として、購入して3年間の間(SATA HDD又はSAS HDDは1年とのこと)は保証が受けられます。

この補償内容の記述の「翌営業日オンサイト」とは、HPEのサポート窓口に故障の報告をした後、翌営業日(故障報告した日が月曜なら翌日の火曜、故障報告をした日が金曜なら月曜)にHPEのフィールドサポートやHPEが委託しているフィールドサポートの技術者がサーバーの設置場所まで訪問し、パーツ交換作業を実施するという内容になります。

サーバー機器やネットワーク機器などの保証内容としては大まかに以下の概念があります。

専任の技術者が機器の設置場所に訪問して交換や復旧作業を行う保守サービス

まず故障した機器やパーツの交換品や代替品をメーカーから設置場所に発送し、交換機器やパーツが届いた後、故障した機器やパーツを送り返す保守サービス

故障受付時間、及び故障対応時間が平日の朝9時から夕方5時までに限定されている保守契約と、故障受付時間、及び故障対応時間に制約を設けず、24時間365日の対応が可能な保守契約があります。

また、24時間365日対応の場合は、故障報告をしてから現地に駆け付けるまでの時間も予め決められています。

一般的には上記の2種類の保守契約が多いですが、後はメーカー毎に更に細分化した保守内容を提供している場合もあります。

24時間、365日の対応は大体オプションサービスとなっていることが多く、追加の保守契約が必要になります。

ネットワーク機器などは機器の設定も、過去にバックアップを取ったコンフィグファイルを流し込むだけだったり比較的容易で、機器の取り外しや再設置もし易いことから、センドバック保守を選択するケースが多いです。

対象のサーバーの用途や重要性によって、有償保守を受けるかどうかが変わってきます。

機械はいつか必ず壊れるという前提に立ってどこまでの保守契約を受けるのかを十分精査して保守内容を選択してください。

「サーバーシステム構成図」の解説 モデル固有仕様情報(4LFF モデル)

HPEのサーバーではモデル毎に製品の仕様や構成が細分化されています。

今回の「ProLiant DL160 G10」の複数のモデルから「4LFF」のモデル固有仕様情報の記述内容を解説していきます。

プロセッサー タイプ(モデル固有仕様情報)

当システム構成図では「インテルXeon Bronze 3204 プロセッサー 1.9 GHz」と「インテルXeon Bronze 3206R プロセッサー 1.9 GHz」の2種類の記載があります。

同じXeonですが、安価な製品と高価な製品では性能が大きく異なります。

今回のXeonの「Bronze 3204」と「Bronze 3206R」ではコアの周波数は1.9GHzと同じ値ですが、後述するコア数やキャッシュサイズが異なります。

選択したモデルによって、異なるCPUが搭載されるという意味になります。

標準搭載数(モデル固有仕様情報)

当システム構成図では「1P / 6C」と「1P / 8C」の2種類の記載があります。

これはCPU一つあたり、コア数が6個のタイプのCPUと8個のタイプのCPUがあり、選択したモデルによって搭載しているCPUのコア数が異なるという意味です。

当然ですが、コア数は多い方がサーバーの性能は高いと言えます。

ただ、ソフトウェアのライセンスによっては、このコア数でライセンス料金が変わってくる場合もあるので、闇雲にコア数が多いCPUを載せているサーバーが常にベストな選択かと言えば、そういう訳でもありません。

逆に、例えばVMWare社のESXiのホストサーバ用途で使用する場合は、コア数が多ければ多いほどその上で仮想サーバーを稼働させることができる為、なるべくコア数が多いCPUを選択する必要があります。

マルチプロセッサー対応(モデル固有仕様情報)

当システム構成図では「2P / 12C」と「2P / 16C」の2種類の記載があります。

今回のモデルにはCPUは最大2基搭載できる為、2基搭載した場合のコア数を表記しています。

単純に1基の場合の2倍のコア数になります。

キャッシュメモリ/ CPU(モデル固有仕様情報)

当システム構成図では「1×8.25 MB L3 キャッシュ」と「1×11 MB L3 キャッシュ」の2種類の記載があります。

選択したモデルによって搭載されるCPUが異なり、そのCPUの仕様上のキャッシュメモリの大きさが記載されています。

スペックとして表示するキャッシュメモリは一般的に1次、2次、3次とキャッシュメモリが存在した場合に、一番大きい領域のメモリサイズが表記されます。

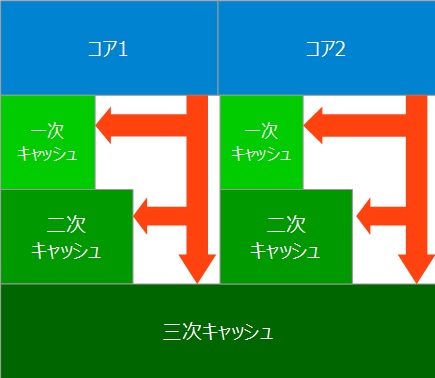

ここで「CPUのキャッシュメモリ」について解説しておきます。

CPUのキャッシュメモリについて

CPUの性能は進化を繰り返し、非常に高速に動作します。

ただ、コンピューターはCPUだけで動作するものではなく、メモリやハードディスクから計算の元となる「データ」を受け取る必要があります。

このメモリやハードディスクはCPUの性能向上にまったく追いついておらず、CPUと比較すると非常に処理速度が遅いです。

また、マザーボードの介して接続されており、その経路上の電気信号の伝達でも遅延が発生します。

その為、可能な限りメモリやハードディスクとのデータのやり取りを減らすことが、CPUの性能をフルに発揮するために必要になってきます。

そこで、CPU自体にもメモリ領域を内蔵し、頻繁にメモリやハードディスクから読み込まれるデータをCPUに内蔵されたメモリ領域に記憶しておいて、直接メモリやハードディスクからデータを読み込まなくても済むようにしたのが、「CPUのキャッシュメモリ」です。

「キャッシュメモリ」には「1次キャッシュ」「2次キャッシュ」の二つや「3次キャッシュ」も含む三つのキャッシュメモリがあり、処理速度とデータサイズの関係性は以下の並びになります。

大容量:[3次キャッシュ]>[2次キャッシュ]>[1次キャッシュ]:少容量

1次キャッシュは最もCPUのコアと近接しており、記憶しておけるデータサイズは小さいが、高速にアクセスできる。

3次キャッシュは1次キャッシュや2次キャッシュと比較すると遅いが、大きなサイズを記憶しておけるという違いがあります。

尚、ここまで解説しましたが、この「CPUのキャッシュメモリ」はサーバーの選定時において重要ではありません。

キャッシュメモリは通常のメモリのように簡単に拡張したりすることができず、あくまで選択したCPUに内蔵されているものをそのまま利用するしかありません。

選択の余地が無いのです。

CPUで一番性能に差が出るのはコア数と周波数であり、キャッシュメモリはそのコア数と周波数で最適なサイズや仕様で内蔵されています。

また、このキャッシュメモリの僅かな違いは、人が体感できるほどの大きな違いを生むものではありません。

よってサーバーを選定したり、CPUを選定する場合にはあくまでコア数や周波数のみ見ればよく、キャッシュメモリは参考程度で確認するぐらいで十分です。

Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応(モデル固有仕様情報)

システム構成図では「- / -」と記載されています。

これは「Hyper-Threading」、「Turbo Boost」の共に未対応という意味です。

これらはIntel社製CPUの特徴的な機能ですが、その二つの機能も簡単に解説していきます。

Hyper-Threading(ハイパースレッティング)とは

そのため、例えば物理コア数が2個のCPUでハイパースレッティングを有効にした場合、OS側ではCPUのコア数は4個として認識されます。

OSから見た場合はコア数が物理コアの倍数分認識されることになりますが、実際には計算処理をするのは論理コアではなく物理コアが使われることに変わりはないので、CPU処理速度が2倍に向上する訳ではありません。

それだけの説明だと、見かけのコア数を増やすだけで無意味に感じますが、OS側から見ると意味があります。

OS側で処理を実行する場合は、コア単位で処理を割り当てます。

OSでは空いているコアが無ければ、処理を割り当てることができずに空きコアが出るまで待たされることになります。

コアが物理的に1個しなかなくてハイパースレッティング未対応であれば、処理1で重い処理を実行した場合はその処理が終わるまで次の処理の処理2が開始できません。

コアが物理的に1個でもハイパースレッティングに対応していれば、処理1で重い処理を実行させつつ、もう一つのコアで処理2を受け付けることができます。

CPUで処理を実行する際の内部的な一連のプロセスでは、複数の実行ユニットが内部的に実行されますが、その内部の実行ユニット個々には待ち時間や空き状態が発生します。

OSの処理を受け付ける窓口をハイパースレッティングで増やし、複数の実行ユニットの空きリソースに大して効率的に割り当てを行い、論理コアに割り当てられた処理を平行して動かすことが可能になり、並列処理においてはハイパースレッティングに対応していないCPUよりも処理速度の向上が見込めます。

ただ、実際に処理をするのは物理コアであるため、ハイパースレッティングを有効にして論理コア数が2個のCPUとハイパースレッティングが無効で物理コア数が2個のCPUでは、当然後者の物理コア数2個の方が処理は早いです。

Turbo Boost(ターボブースト)とは

そういった場合に、その負荷が集中しているコアに対して定格以上のクロックで動作するように自律的に調整する機能です。

CPUに対して、本来備わっている性能以上の能力を無理やり引き出すやり方を「オーバークロック」と言いますが、ターボブーストではその「オーバークロック」をコア単位で自動実行します。

メモリ サイズ-標準(モデル固有仕様情報)

システム構成図では「16 GB (16GB PC4-2933 RDIMM×1)」と記載されています。

これは標準だと16GBのメモリが1枚搭載されているという意味です。

メモリ サイズ-最大(モデル固有仕様情報)

システム構成図では「1 TB (RDIMM) / 1 TB (LRDIMM)」と記載されています。

これは最大で1TBまでメモリを増やせるという意味です。

具体的には、当モデルではメモリスロットが16個存在する為、1枚64GBの大容量メモリを16枚挿せば、合計1TBになります。

ハードドライブ-ドライブ ベイ(モデル固有仕様情報)

システム構成図では「4 (3.5 インチLFF LP ホットプラグ対応SATA / SAS)」と記載されています。

「ドライブベイ」とはHDDやSSDなどのディスクを挿すための差込口のことです。

よってこのモデルでは4口のドライブベイがあり、ディスクが最大4本挿せます。

「ホットプラグ対応」を記載されている為、サーバーをシャットダウンすることなく稼働中のまま、ディスクを抜いたり挿したりすることが可能です。

ただ、稼働中で抜いて良いディスクはあくまでRAID構成が取られており、そのディスクを抜いてもRAIDの構成上問題無い場合に限っての話になります。

また、但し書きとして「SASに対応するには、オプションのSmartアレイコントローラーが別途必要」と記載されています。

「SATA」と「SAS」はディスクの接続規格の違い及びディスク自体の性能の違いにより分けられます。

SAS:サーバー製品などで使われる高性能なディスクと接続し、高速な通信速度、高信頼性

上記の「SAS」ディスクを使用する場合は、オプションのSmartアレイコントローラーを追加する必要があるということです。

因みに、ディスクの性能や信頼性、速度のどれを取ってもSATAよりSASの方が優れています。

ただ、サーバーのディスクとしてSATAを採用することは一切無い訳ではなく、ストレージサーバー用途で使用する場合はディスクを沢山用意する必要があり、SASのディスクはSATAと比べて非常に高価な為、ディスク全てをSASにすると非常に大きな費用が掛かります。

その為、高い信頼性のあるSASのディスクと信頼性は低いが安価なSATAのディスクを上手く組み合わせてRAID構成で使用することでコストパフォーマンスも取れたサーバーの調達が可能です。

ハードドライブ-標準(モデル固有仕様情報)

システム構成図では「ディスクレス」と記載されています。

当モデルの標準構成はディスクが搭載していないという意味です。

ディスク自体は様々な規格やデータサイズがあり、サーバーの用途によって適切なディスクは異なります。

よって、購入時に併せてオーダーする前提の為、標準構成ではディスクレスになっています。

電源-付属コード(モデル固有仕様情報)

システム構成図では「100V 用NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用C13-14 電源コード(2m)×1」と記載されています。

日本国内では一般住宅やオフィスの電圧は100V、工業用は200Vですが、海外では200V以上が一般的です。

その為、サーバーの電源は100Vでも200Vでも共有できるようになっており、当モデルでも100V用と200V用で1本ずつケーブルも付いてきます。

因みに、サーバー自体は本来200Vの電圧で使用する前提の作りになっており、そのサーバーの性能をフルに活かそうとする場合は200V環境下での使用が望ましいです。

最後に

今回はHPEの「ProLiant DL160 G10」のシステム構成図を例として、サーバーを選定する際に注目すべきポイントや記載されている項目の解説をしました。

物理サーバーを選定する際には、今も昔もHPEであれば「システム構成図」だったり、他のメーカーであればシステム構成図と同様にその仕様がわかる資料を見ながら精査していきます。

クラウドサーバー全盛とは言え、自社内の環境で物理サーバーを使用するケースが完全に無くなる訳ではないと思います。

ある日突然物理サーバーの手配をすることになった場合は、是非当記事を参考にしてして頂けますと幸いです。

それでは今回も読んで頂きましてありがとうございました。

皆さまごきげんよう。